信号塔的覆盖半径之谜:你所不知道的通信“辐射圈”

信号塔:现代通信的 “隐形巨人”

在当今数字化时代,信号塔犹如一个个 “隐形巨人”,默默地矗立在城市的角落、乡村的田野以及偏远的山区,为我们的现代通信保驾护航。无论是手机通话、短信交流、移动数据上网,还是各种智能设备的互联互通,都离不开信号塔的支持。它就像一座桥梁,将我们与世界紧密相连,让信息得以在瞬间传递到地球的各个角落。那么,这些信号塔的覆盖范围究竟有多大呢?这是一个值得深入探讨的问题,因为它不仅关系到我们日常通信的质量,还对通信网络的规划与建设有着重要的指导意义。

2G 到 5G:信号塔覆盖半径的演变之路

2G 到 5G:信号塔覆盖半径的演变之路

随着通信技术的不断发展,从 2G 到 5G,信号塔的覆盖半径发生了显著的变化。在 2G 时代,基站信号塔的覆盖半径相对较大,约为 5 - 10 公里。这是因为当时的通信需求主要以语音通话和简单的短信业务为主,数据传输量较少,对信号强度和带宽的要求不高,所以较大的覆盖范围能够满足基本的通信需求,同时也能在一定程度上控制建设成本,使得信号能够覆盖到较为广阔的区域,包括一些偏远地区。

进入 3G 时代,随着智能手机的逐渐兴起,人们对移动数据业务的需求开始增加,如浏览简单网页、收发电子邮件等。为了提供更好的数据传输速率和服务质量,3G 基站的覆盖半径有所缩小,大约在 2 - 5 公里。相比 2G 基站,3G 基站需要更高的信号强度和频率来支持更多的数据传输,这就导致其覆盖范围相应变小。

当 4G 时代来临,高清视频播放、在线游戏、实时视频通话等大流量业务成为主流。4G 网络对数据传输速率和信号稳定性提出了更高的要求,因此 4G 基站的覆盖半径进一步缩小到约 1 - 3 公里。4G 基站采用了更先进的技术和更高的频段,以满足用户对高速移动网络的需求,但这也使得信号在传播过程中更容易受到建筑物、地形等因素的影响,从而限制了覆盖范围。

而到了如今的 5G 时代,万物互联成为发展趋势,自动驾驶、工业互联网、远程医疗等对网络时延和可靠性要求极高的应用不断涌现。5G 基站的覆盖半径大幅缩小至约 100 - 300 米。5G 使用的频段更高,信号传播特性相对较差,但其采用了大规模 MIMO(多输入多输出)、波束赋形等先进技术,可以将信号集中在特定方向,提高信号强度和传输效率,以满足各种低时延、高可靠、大带宽的应用场景需求。

影响信号塔覆盖公里数的 “神秘力量”

(一)功率因素:信号的 “动力源”

基站发射功率是影响信号塔覆盖范围的关键因素之一。一般来说,基站发射功率越大,信号传播的距离就越远,覆盖范围也就越广。例如,在 GSM 网络中,标准发射功率为 20W,但为了提升覆盖距离,有的基站会将发射功率提升到 60W。然而,基站的发射功率并非可以无限制地增大,它受到国家相关规定的严格限制。这是因为过高的发射功率可能会对周边的电磁环境产生干扰,同时也可能对人体健康造成潜在影响。所以,通信运营商在设置基站发射功率时,需要在满足覆盖需求和遵循法规标准之间找到一个平衡点。

(二)频率因素:高与低的 “博弈”

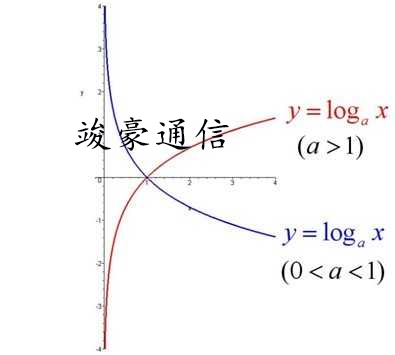

信号的频率对覆盖半径有着重要的影响。频率越高,信号在传播过程中的损耗就越大,覆盖半径也就越小。这是由于高频信号的波长较短,更容易被障碍物吸收、散射和反射。以 GSM 网络为例,GSM 900MHz 频段的信号覆盖范围相对较大,而 GSM 1800MHz 频段的信号覆盖范围则相对较小。在 5G 网络中,由于使用了更高的频段,如毫米波频段,其信号传播特性相对较差,覆盖范围有限,这也是为什么 5G 网络需要建设更多基站来实现连续覆盖的重要原因之一。

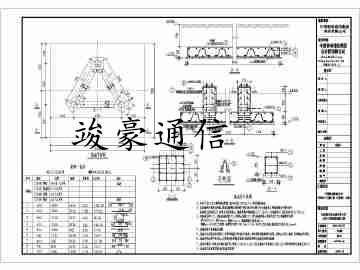

(三)天线因素:高度与位置的 “魔法”

基站天线的高度和位置也在很大程度上决定了信号塔的覆盖范围。天线位置越高,信号传播过程中的增益越大,损耗越小,覆盖范围也就越广。因此,我们常常看到基站建在山顶、楼顶等高处。比如在城市中,基站天线挂高 30 米时,其覆盖半径一般为 1 - 3 公里;而当挂高增加到 40 米以上时,覆盖半径可达到 5 公里以上。此外,天线的方向和角度也会影响信号的覆盖方向和强度,通信工程师会根据周边环境和用户分布情况,对天线进行精细的调整,以实现最佳的覆盖效果。 同时,手机等接收设备的位置也会对信号接收产生影响。如果手机处于较高的位置,受到的障碍物阻挡较少,那么接收的信号强度就会比在平地上更大。

(四)地形因素:自然的 “阻碍” 与 “助力”

地形环境是影响信号塔覆盖范围不可忽视的因素。山区、森林等地形会对信号传播造成较大的阻挡,使信号在传播过程中发生衰减和散射,从而导致覆盖范围缩小。在山区,信号可能会被山峰遮挡,形成信号盲区;在森林中,茂密的树木也会吸收和散射信号,削弱信号强度。相反,一些特殊的地形,如山谷、河流等,有时也能对信号起到反射和引导的作用,在一定程度上增强信号的传播效果。但总体而言,复杂的地形环境会增加信号覆盖的难度和成本,通信运营商需要在这些地区采取特殊的技术手段和优化措施,如建设更多的基站、采用分布式天线系统等,以提高信号的覆盖质量。

信号塔覆盖范围的 “现实百态”

在城市中,由于高楼大厦林立,信号容易受到建筑物的遮挡和反射,信号塔的覆盖范围会相对较小。一般来说,城市中信号塔的覆盖半径可能在几百米到 1 - 2 公里左右。例如,在繁华的商业中心,由于建筑物密集且高大,信号塔的信号可能需要穿透多层墙体和玻璃,导致信号衰减严重,覆盖范围缩小。为了保证信号质量,通信运营商通常会在城市中密集部署基站,形成连续覆盖的网络。像上海的陆家嘴地区,高楼鳞次栉比,为了满足大量商务人士和游客的通信需求,这里的基站密度较高,信号塔的覆盖范围也相对较小,但通过多个基站的协同工作,实现了该区域的优质通信覆盖。

与城市相比,乡村地区的建筑物较少且相对分散,信号塔的覆盖范围会有所增大,通常能达到 2 - 5 公里甚至更远。在一些平原地区的乡村,信号塔可以覆盖较大的范围,为周边的村庄提供通信服务。然而,在山区乡村,由于地形复杂,信号塔的覆盖范围会受到很大限制。例如,在贵州的一些山区乡村,山峰起伏,信号容易被山体阻挡,即使在山顶建设信号塔,其覆盖范围也可能只有 1 - 2 公里左右,而且在山谷等低洼地区还可能出现信号盲区,严重影响当地居民的通信质量。为了解决这些问题,通信运营商往往需要在山区建设更多的基站,并采用特殊的技术手段,如增加基站发射功率、采用分布式天线系统等,以提高信号的覆盖范围和质量。

在山区,信号塔覆盖面临着严峻的挑战。除了上述提到的信号被山体阻挡形成盲区外,山区的气候条件也会对信号传播产生影响。比如在暴雨、大雾等恶劣天气下,信号的衰减会加剧,进一步缩小信号塔的有效覆盖范围。以秦岭山区为例,其地形复杂,气候多变,部分地区的 5G 基站覆盖半径可能只有 1 - 2 公里,远低于平原地区的覆盖水平。而且,在山区建设基站的难度较大,成本较高,需要考虑到基础设施建设、电力供应、设备运输和维护等多方面的问题。这就导致在一些偏远山区,信号塔的建设进度相对较慢,通信覆盖难以在短期内得到有效改善。

室内环境也是影响信号塔覆盖范围的重要因素。由于建筑物的墙体、门窗等对信号有屏蔽和衰减作用,信号塔的信号在室内会明显变弱。尤其是一些大型建筑物,如商场、写字楼、酒店等,其内部结构复杂,信号在传播过程中会不断反射、散射和衰减,导致部分区域信号较差甚至无信号。一般情况下,室外信号塔的信号在穿透一层墙体后,信号强度可能会衰减 10 - 20dB(分贝)左右,穿透多层墙体后信号可能会变得非常微弱。例如,在一些地下停车场、电梯间等封闭空间,手机信号往往很弱甚至无法使用。为了解决室内信号覆盖问题,通常会采用室内分布系统,如在建筑物内安装信号放大器、分布式天线等设备,将信号均匀地分布到各个角落,以提高室内信号质量。像北京的一些大型商场和写字楼,内部都部署了完善的室内分布系统,确保用户在室内也能享受到良好的通信服务。